| 日時 : 2002年10月22日 火曜日 午後 7時〜9時 講師 : オダサク倶楽部 仕掛人 井村身恒氏 ゲスト: 法善寺横丁 正弁丹吾亭 後藤昭幸氏 |

|

大阪人が大阪の作家を愛さないで誰が大阪の作家を愛するのか

「夫婦善哉」と聞いて森繁久弥の「おばはん、よろしゅうたのんまっせ」という情けないような、ほうってはおけないような、男と女はこんなふうにして連れ合っていくのんか、と胸にしみこむセリフを思い浮べる人は多いだろう。でもこのセリフは織田作之助の書いた原作にはないそうだ。太宰治や坂口安吾と共に無頼派と呼ばれたオダサクは生き急いで34歳の若さで生涯を閉じた。

先日9月9日、解体中の中座が爆発炎上して、法善寺横丁が燃えてしまった。夫婦善哉を食べながら、大阪を描いたオダサクの人生をふりかえった。

藤沢恒夫(作家) 織田作之助の思い出 筑摩『現代文学大系』44月報(昭和42年)

とにかく、変わった男だった。根は気が弱いくせに、弱けず嫌いで、鼻っぱしが強く、白ら「目本軽佻派」と戯れに称して、その作品によく出て来る通りの「ケッケッケッ」といった高笑いで、友人たちを煙に巻いたりしていたが、稚気満々とでもいうのか、確かにオヅチョコチョイな面も多分に持ち合わせている陽気な男だった。

出世作「夫婦善哉」一篇でもわかる通り、織田君はすでにそのスタートから、老成した文章、裏まで見通す冷徹な人間観照の見事さで、あまりにも巧すぎる小説を書き、世間をあっといわせたが、そのような成熟し切った作家魂を年少にして身につけながら、その私生活に於いては腕白小僧のように向こう見ずで、見ていてはらはらするような綱渡り的な冒険や奇行を平気で繰り返していたのは、不可解に近い思いにさえ私たちを誘うのである。よほど陽気で我武者羅な…それが大阪人の一つの型でもあるのだが…気性に生まれついていたのだろうか。

まだ三十四歳の若さで、彼が肺患のために天折したのは人々の知る通りだが、最後の大喀血による東京の宿舎での急逝にしても、彼を身近に知る人々からは、その走り出したら停まることを知らぬ馬車馬的な性格による暴走的な破局であったとも見られ、それだけに惜しまれてならぬ気がいまだにするのである。即ち、上京する前から、彼は身体の調子が悪かった。恐らく血痰くらい出ていたのではないか。一般の呼吸器病患者なら、こういう場合、家で自粛して臥ているのが普通である。十日も臥ていれば、一応常態に戻れることは、織田君自身が最もよく知っていた筈である。ところが、彼は、常識的にはそれがわかっていながら、敢えて不調を冒して上京し、連日新聞杜や出版杜の人たちや友人知人たちと会ったり喋ったりしているうちに、ついに取り返しのつかない急変を自ら招いてしまったのである。

織田君がペンの走るのに任せて書きまくっていた頃、新聞だったか、雑誌だったかに、彼が文字通りの痩せ腕にヒロポン注射を自分でしている写真が載ったことがあった。いかにも織田君らしい写真だと、私などが苦笑いした記憶があるが、それから間なしに製造を禁止されたこの興奮剤の注射にしても、織田君のような胸を病んでいる心臓の弱い人間がこれを用いること自体、第一に無茶である。ヒロポンの注意書には「心臓のわるい人は

用いてはならない」とはっきりと書いてあった筈である。が、徹夜で仕事をする癖の付いてしまった彼は、そんなことにはお構いなしに、いつかその常用者になってしまった。

織田君の豊かな天分、ペンを取れば語藻がいくらでも湧出して来た後、ペンをとることが少しも苦痛でなく、逆にペンをとることが一番愉しかった彼、生まれながらの文筆の人であった彼を知るだけに、自らの手で自らの命を縮めた観の深い彼の天折が余計に惜しまれる。

彼が愛した「わが町」大阪では、彼の急逝の直後に、次のような笑い話的な怪談が、かなしくも友人知人たちの間につたわった。難波の近くの御堂筋の東側の当時あった小さな薬屋、彼はその店のおとくいの一人だったのだが、ある夜その店の娘さんが店番をしていると、表の戸ロから一人の痩せた青年の蒼白顔が覗いていた。「あっ、織田作さんやわ」と娘さんが思った瞬間、相手が持ち前の薄笑いを浮かべながら、右手を差し出して、「ヒロポンをくれ」といったというのである。

織田君は若くして完成した文体をもって登場した。しかし、私にいわせれば、織田作之助は未完の作家だった。

せめてもう十年いきていたら、もっともっと大きな作家となり、もっともっと優れた作品をたくさん書いただろという気がするのである。それというのが、もともと織田君には特異児童のような異常な摂取欲、病的に鋭い感受性があり、どんな他人のものでも一たび欲しいとなれば万難を排してそれを自分のものとして自分のポケットに入れてしまうような天真燭漫さがあった。だから、ケストネルという作家に傾倒すると、ケストネルのような小説が矢も楯もたまらず書いてみたくなり、「夜の構図」が生まれ、「ドン・キホーテ」を読むと「ドン・キホーテ」みたいな作品が書いてみたくなり、「十五夜物語」が生まれ、漱石の「猫」を読むと、迷亭のようなお喋りの人物が創造してみたくなり、「素麗」(別題「還って来た男」)が生まれ、西鶴に傾倒すると「動物集」が生まれ、スタンダールの「赤と黒」に傾倒すると、「青春の逆説」が生まれた。

但し、天才児織田君の名誉のため、誤解のないように念のためにいっておくが、織田君の場合、ある作家なり作品なりに感心したからといって、その真似をして模傲的な作品を書くわけでは決してない。相手の卓越した天分、手法、ユニークさにインスパイアされ、それだけ作家的視野が広くなり、作家的領土が開拓され、新しい「織田作的なもの」がそこに生まれ、それだけ作家として大きくなって行くのである。

従って、もし彼がもっと長生きして、内外の古典や名編傑作の谷間をもっともっと跋渉し、それを己れの血肉とした時、その時こそ彼はどんなに素暗らしい作家になれたかも知れないと私は思うのである。彼は停滞することを知らず、転身に転身を重ねて行く可能性を持った珍しい資質の作家であったと思われてならぬだけに、尚更それが惜しまれてならぬのである。

| 「大阪の顔」より・織田作之助の法善寺 大阪の味は、いったいえげつなく濃厚だといわるが、しかし、本当は淡白なのではなかろか醤油でも、薄口醤油をつかうし、味噌も白味噌をつかうし、大阪料理の特長は、そのさらっとした淡白さにあるのである。いづも屋のまむし(鰻丼)や、夜店のドテ焼きや、関東煮のコロ〈鯨の皮)だけが、大阪の味ではない。金銭のことにしても真の大阪人は、淡白であり、いわゆるえげつない拝金主義は、他の土地から大阪へ出稼ぎに来た人びとの方に多いのではなかろうか。 |

|

|

| 法善寺横丁の入口に掲げられた看板の文字は藤山寛美の手蹟だと御存知でしたか? |

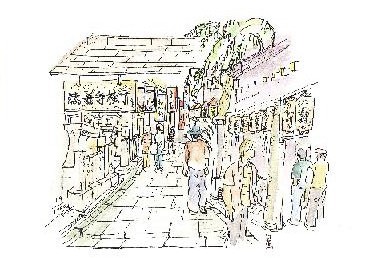

そういう意味で、一般的に大阪的だと思われるものには、随分誤解されているのが多く、たとえば、法善寺を大阪的な場所とすることについても、些か讐戒を要するところだが、しかし、東京から来た人に、いちばん大阪らしいところへ案内してくれといわれると、やはり法善寺へ連れて行くよりほかはあるまい。文楽は東京の人も知っているし、目本橋筋の五会は、ひとによってちょっと怯むし、千目前、道頓堀、心斎橋の三つの盛り場につながっているという点でも、法善寺が便利だろう。

寺と聞いて二の足を踏むと、浅草寺だって寺ではないかと、僕は言うことにしている。つまり、浅草寺が「東京の顔」とすると、法善寺は「大阪の顔」だと、いうわけである。たしかに、寺は寺でも、ただの寺ではない。

たとえば、この「大阪の顔」には、穴が五つある。つまり、入口が五つある。千日前(正確に言えば、千日前か道頓堀筋へ行く道)から出入口が二つある。道頓堀筋からのそれが一つ。難波新地からのそれが二つ。どの出入口からはいって、どこへ抜けようと勝手である。はいる目的によって、また地理的条件によって、どこからどうもぐりこもうと、構わぬのだ。誰も文句は言わない。

しかし、すくなくとも、寺と名のつく以上、れっきとした正門はある。千日前から道頓堀へ抜ける道の、丁度真ん中あたりの、蓄音機屋と洋品店の間にある入口がそれだ。その正門を一歩はいると、まるで地面がずり落ちたような気がする。敷居をまたいだせいかも知れない。が、いっそ言えぱ、法善寺のややこしいマントにふわりと吸い込まれたその瞬間の錯覚であろうか。

金魚屋の出店を右に見ながら、境内の奥へ進むと、一層ややこしい。そこはまるで神仏の百貨店である。信仰の流行地帯である。迷信の温床である。…たとえば、観世音がある。歓喜天がある。弁財天がある。稲荷大明神がある。弘法大師もあれば、不動明王がある。金毘羅大明神の提灯もある。なんでも来いである、ここへ来れば、たいていの信心事はこと足りる。ないのはキリスト教と天理教くらいのものだ。あれでいけなければ、これでいこうと、よくもまあこれだけ集めたものだと感心するほかはないが、しかもそれらが相当に繁昌して、線香と燈明の絶え間がないところを見れば、大阪人はよほどの迷信好きだろう。…大凶の狐がある。おみくじをひいて、凶が出ると、この石でつくった狐のロヘ結わえて置けば、凶が転じてまんまと吉になるという、阿呆らしい趣向である。凶が吉に転じて、ほっと一安心して、さて女のひとなら、帰りに、夫婦ぜんざいでも食べまひょかということになるのだ。

大阪のひとびとの食意地の汚さは、非常なものである。いまはそれほどのこともなく、また、しようと思っても出来ないが、以前は外出すれば、必ず何か食べて帰ったものだ。だから、この法善寺にも食物屋はある箒。いや、あるどころではない、法善寺全体が飲食店である。俗に細い路地の両側は、殆んど軒並みに飲食店だ。その中に一軒半えり屋が交っているのも妙だが、この路地の石畳は年中濡れており、路地に生活するひとびとは、殆ど高下駄をはいている。

夫婦ぜんざいは、それらの飲食店の中で、最も有名である。道頓堀からの路地と、千目前…難波新地からの路地の角にあたる、いわぱ法善寺の大黒柱ともいうべき場所に、古びた阿多福人形が陳列ガラスの中に入れられ、しょぼんと坐っている。恐らく明治の初年…いや、もっと古く徳川時代から、そこに坐っているのである仁不気昧に煙んで、窮屈そうに坐つている。鼻の頭などがもうはげてしまって、顔全体が垢びかりしているが、それでも百年一目のごとく路次を通るひとびとに、不気味な愛矯を振りまいている。

その人形の横に、「めおとぜんざい」と書いた大きな提灯がぶら下がっている。はいって、、ぜんざいを注文すると、薄っべらい茶碗に盛つて、…人二杯ずつ持つて来る。二杯で一組なのだ、それを夫婦と名づけたところに、大阪の下町的な味がある。その二杯が普通の茶碗の一杯より容量がすくないと、言ってしまえば身も蓋もないが、しかし大阪のひとびとはこの下町的な趣向をよろこぶのである。そして、また看板の阿多福人形にそこはかとなきユーモアを感じているのである。大阪人はユーモアを愛す。ユーモアを解す。ユーモアを創る。だから、たとえば法善寺の落語の寄席の「花月」が夫婦ぜんざいと隣り合っている、僕らが子供の時分、初代春団冶がさかんにややこしい話をして、船場のいとはん達を笑わせた。黒い顔であった。ところが、今はやはり同じ黒い顔のエンタツが、春団冶にかわって「花月」一枚看板になっている。